| Storia |

L'uomo e la paura |

|

|

| 05 Giugno 2021 | ||||||||||

Dalla preistoria ai giorni nostri, come l’uomo ha imparato a convivere con un’emozione ancestrale

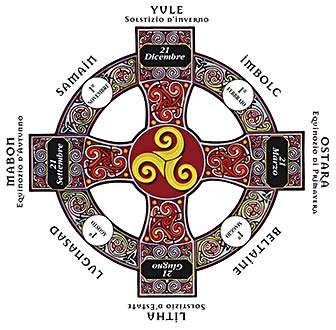

Seconda parte L’antidoto alla paura: le feste Il quadro delle condizioni spirituali delle masse popolari tra il Medioevo e l’epoca moderna, secondo quanto prospettano il Delumeau ed il Muchenbled, è decisamente tragico, tanto da far dubitare che fosse tollerabile. Il secondo autore osserva che l’orientamento magico-sacrale della cultura rurale costituiva “un sistema coerente che evita alla gente la disperazione”. E ancora: “Affermare che l’uomo, con riti e tabù, può fare qualcosa contro il male serve ad accettare la vita, dà un barlume di speranza”. Tutto, dunque, si impernia sui riti che, sottolinea il Delumeau, esorcizzavano il terrore, ad esempio della notte, con veglie, falò, balli e canti. Dall’insicurezza e dalla paura potevano nascere i disordini popolari, così temuti dalle classi dirigenti. Ed ecco, quindi, che si profilava un pericolo da quello stato di ansia: la tensione, infatti, genera aggressività, che si manifesta non solo nelle rivolte, ma anche nella quotidianità, in piazza come nella taverna. È qui che intervengono le feste, che consentono di sfogare le frustrazioni represse; quelle feste che, nel Medioevo, la Chiesa cercò, almeno in teoria, di combattere o incanalare, sia per il loro paganesimo sia per i loro eccessi. La festa era l’occasione liberare la tensione, infrangendo, almeno in qualche occasione, le rigide regole vigenti. Va sottolineato che le popolazioni contadine, quando era il momento, si scatenavano senza troppi riguardi. Era frequente che si banchettasse o si danzasse nelle chiese e nei cimiteri (in genere non per dispregio dei morti, ma quasi a chiamarli partecipi). La festa di Ognissanti era allegra con balli e giochi, non con intento sacrilego, ma, afferma il Muchenbled, con due significati complementari: da un lato si esprimeva l’idea che la vita prosegue comunque, dall’altro che i morti continuano a vivere. Anche un’usanza come il Charivari, di origine antica, dove il fracasso la faceva da padrone, si ricollegava ad un rapporto fra vivi e morti. Ad esempio, si simulavano processioni di persone nel ruolo di anime purganti, a scopo apotropaico, per allontanare l’ira dei defunti per eventuali sgarbi o trascuratezze. In seguito, la manifestazione passò ad esprimere protesta per l’ordine costituito o condanna di atti ritenuti moralmente o socialmente scorretti, come i matrimoni tra vedovi o persone di età marcatamente diversa. I cicli di festività erano ambivalenti: sostanzialmente pagane sotto una patina di cristianesimo. Alcune erano strettamente religiose, come Pasqua, Ascensione, Pentecoste. Altre erano diventate profane, in genere quelle che si riallacciavano alla paganità, come data o come caratteristica. Una di queste era San Giovanni, che sostituiva la ricorrenza del solstizio d’estate. Il momento culminante era la danza intorno ad un falò in ogni villaggio, senza distinzione di sesso o di età, anche in modo da rinsaldare i legami sociali. La notte, normalmente pericolosa, per una volta era sdrammatizzata. La festa era un rito purificatore e fecondatore, per accumulare simbolicamente energie in vista della mietitura. Sulla valenza delle celebrazioni di San Giovanni, con la commistione di sacro e profano, si è soffermata anche Annamaria Rivera (“Il mago, il santo, la morte, le feste”), sottolineando che vi si celebrava il mito della morte-rinascita della natura e della vegetazione. Si effettuavano pratiche divinatorie, riti di purificazione, ma soprattutto si coglievano le preziose stille di rugiada di quella specifica notte e le roride erbe medicinali, da conservare per tutto l’anno ad uso terapeutico. Alcuni si rotolavano nei prati umidi pensando di curare, per contatto, varie malattie. La maggior parte delle feste aveva radici pagane, di solito romane o celtiche, ma spesso arcaiche. Una di queste era Calendimaggio, l’occasione in cui i Celti celebravano il sole, nella ricorrenza di Beltane, inneggiando alla rinascita della natura con danze e banchetti. I druidi, a suo tempo, erano stati soliti accendere fuochi sui colli, bene in vista, ed era consuetudine passarvi attraverso, uomini ed animali, per purificarsi. Si celebrava la fertilità della terra mediante culti arborei. Si soleva prelevare dai boschi un albero da installare, tutto decorato, al centro del paese. Ma la notte fra il trenta aprile ed il primo maggio prevedeva anche il ritorno dei morti sulla terra, a proteggere le proprie famiglie e benedire i raccolti. Ce n’era abbastanza perché la Chiesa prendesse di mira il Calendimaggio, vietandolo come fece San Carlo Borromeo nel Milanese, o evolvendolo verso forme cristianizzate, come la sostituzione dell’albero con la Croce di maggio.

Puramente profana era la cosiddetta Festa dei Folli, nota anche con altri nomi, ad esempio Asinaria e Festa dell’asino (quello che aveva portato Gesù a Gerusalemme) o dei sotto-diaconi, poiché era il basso clero ad organizzarla. Molto simile al Carnevale, al quale era anche cronologicamente vicina, contemplava il totale sovvertimento dell’ordine religioso e morale attraverso una serie di eccessi spesso discutibili. Si tenne soprattutto in Francia, ma anche nell’Europa centrale, in un arco di tempo tra il XII ed il XVI secolo, benché fosse poi scomparsa molto lentamente. La Chiesa inizialmente la tollerò (tanto più che era il clero a farla da protagonista) per timore di proteste e disordini popolari, ma, quando si tentò di sopprimerla (ad esempio con il Concilio di Basilea del 1435), vi si riuscì gradualmente e solo con la Controriforma, intorno al 1547, si raggiunsero risultati definitivi. La festa si tenne per un certo tempo nei tre giorni successivi al Natale (tra cui quello degli Innocenti), poi fu spostata ad inizio d’anno. Veniva eletto un “papa dei folli” o “abate dei folli”, che celebrava una parodia di Messa nella cattedrale, con un seguito di diaconi e chierici indossanti maschere mostruose (ecco il tema dei morti che riaffiora), che saltellavano e dicevano scurrilità. Qui entrava anche l’asino, che in certi momenti ragliava, e la gente gli rispondeva ripetendo il verso. Si gozzovigliava, si intonavano canzoni oscene e si giocava ai dadi. Si bruciavano nell’incensiere scarpe vecchie ed escrementi (John Bourke, “Gli sporchi rituali”). Poteva capitare che si sorprendesse a letto un membro del clero e lo si trascinasse nudo, tra i lazzi generali, fino in chiesa, dove lo si spruzzava d’acqua. In sostanza la Festa dei Folli non era che un’anticipazione del Carnevale, il quale comportava lo stesso sovvertimento dell’ordine costituito e dei valori correnti. Secondo l’antropologo Mircea Eliade tali manifestazioni dipendevano dal bisogno di rigenerazione, di ripristino del caos primordiale che, in natura, precede il ritorno alla fecondità. Per questo tali manifestazioni avevano origini assai antiche, risalenti non solo ai Saturnali romani, ma addirittura a riti della Mesopotamia. Il Carnevale era, per eccellenza, la celebrazione del riso e della beffa, la più scurrile e sguaiata, negatrice dell’ordine costituito. Georges Minois (“Storia del riso e della derisione”) parla di “riso vendicatore” e di “derisione aggressiva”. Il capovolgimento della realtà rendeva possibile, ancora una volta, la comunicazione tra vivi e morti, che tornavano sotto la forma simbolica delle maschere. Le anime, affinché non diventassero pericolose, dovevano essere onorate, “prestando” loro dei corpi provvisori, con scopo apotropaico. La Controriforma (ma anche il Calvinismo) pose fine con un taglio netto agli eccessi. L’azione di “polizia cristiana”, come la definisce il Delumeau, non fu mai forte come allora. Si volle attuare una “normalizzazione” delle feste pagane e cristianizzare la vita quotidiana “per via autoritaria”. A questa repressione, tuttavia, si affiancò un diverso tipo di intervento. In città le feste spontanee vennero a rarefarsi, sostituite da cerimonie religiose e ufficiali, assai fastose, con veri e propri spettacoli e sfilate che affascinavano la gente. Una delle manifestazioni più ricorrenti furono le processioni, molto sentite dalle popolazioni (Delumeau, ”Rassicurare e proteggere”) e rese solenni e capaci di suscitare emozione. I cittadini, da attori, divennero spettatori. Nell’ambito della quotidianità furono combattute le chiassate e l’uso dei suonatori a nozze e battesimi, si vietarono alle confraternite balli e banchetti; le autorità locali impedivano l’apertura delle taverne durante la Messa e spostarono fiere e mercati nei giorni feriali. Nonostante questo, certi comportamenti disordinati continuarono. Ad esempio ho rilevato che, nel Comune di Lemie, in Val di Viù, nel 1769 l’interdetto colpì gli uomini della borgata di Villa, che ad ogni notte di capodanno irrompevano rumorosamente in chiesa, ed altrettanto avvenne per i giovani della frazione di Salette che disturbavano con gran chiasso la processione del Santuario degli Olmetti. Questi fatti possono essere interpretati in vario modo dagli studiosi di cultura popolare, ma mi sembra difficile giustificarli. Osserva il Camporesi (“Rustici e buffoni”) che la Chiesa medievale era folklorizzata, mentre quella controriformistica “fu protesa a cancellare la cultura popolare con cui era convissuta”. Si pose fine “alla cultura autogestita dal basso dando inizio alla subalternità”. In una società disciplinata si allontanarono per sempre da chiese e cimiteri feste, banchetti e mascherate, trasferiti in luoghi profani lontani da quelli sacri. Naturalmente sui giudizi del Camporesi ognuno può avere la propria opinione. “Rassicurare e proteggere”: la magia Le pratiche magiche hanno origini remote, poiché affondano le radici nel bisogno dell’uomo di sentirsi protetto da un mondo pericoloso e misterioso, in preda alle forze della natura (J. Delumeau, “Rassicurare e proteggere”). Perciò la magia fu alla base dei culti pagani, dagli Egizi ai Babilonesi, esperti nell’arte di confezionare amuleti, che trasmisero ad altri popoli. La magia, osserva Richard Kieckhefer (“La magia nel Medioevo”), uno dei maggiori studiosi di storia religiosa, è il campo in cui cultura popolare e dotta si incontrano. Certe credenze, diffuse da millenni, penetrarono anche nel Cristianesimo, dove la Chiesa, all’inizio, non vi si oppose apertamente, ma, vedendole difficili da sradicare, cercò di assorbirle e cristianizzarle. Papa Gregorio Magno (Kieckhefer) diede precise istruzioni in merito ai missionari inviati a convertire i popoli europei. Inoltre, si cercò di opporre alla magia il concetto di miracolo compiuto per intercessione dei Martiri e dei Santi, come sopra si è visto, e di introdurre nei riti apotropaici strumenti cristiani come la Croce, l’acqua benedetta e determinate formule tratte dai Vangeli. Nel tempo, però, le autorità ecclesiastiche si fecero più attente, condannando apertamente, con tanto di concilii, sinodi e bolle, gli eccessi più evidenti. Tuttavia, era difficile sradicare, ad esempio, una credenza come quella dei “tempestarii”, che si diceva potessero dominare gli elementi (Kieckhefer). Invece si tolleravano le pratiche che, almeno esteriormente, non violavano le regole, benché fossero superstiziose. Nel complesso certe usanze furono più accettate nell’Alto Medioevo che agli inizi dell’età moderna, quando si scatenò la caccia a Satana, eretici e streghe.

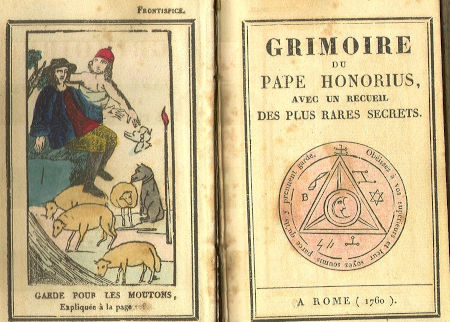

Che cosa distingue, in sostanza, la preghiera dalla pratica magica? La prima è una invocazione di aiuto fondata sulla speranza che la grazia sia concessa, ma senza nessuna certezza che ciò succeda. La magia invece “impone”, tramite riti e formule, l’avverarsi del prodigio, nella certezza che, rispettate certe condizioni del rituale, la richiesta sarà esaudita. Molte formule magiche erano basate sulla “historiola”, cioè un breve narrazione relativa a Gesù, alla Madonna o ad un Santo, nominando il quale si era certi che la guarigione miracolosa si ripetesse. In certi casi era sufficiente pronunciare uno dei nomi di Dio (come On, Agla, Adonay, Tetragrammaton; ne circolavano ben 72), perché la pretesa trovasse risposta. Un cardine della magia, come peraltro della liturgia religiosa, è, appunto, la parola, non solo per il suo stesso suono, capace di evocare emozioni e fantasie, tanto più se si tratta di termini strani e misteriosi, ma soprattutto perché ritenuta capace di suscitare energia vitale, respingendo il male e stabilendo un contatto con la divinità, gli spiriti benigni, i defunti. Alcuni antropologi ritengono che, in tempi remoti, la parola fosse una funzione rigorosamente sacra, riservata agli sciamani durante le cerimonie religiose. La Chiesa vigilava sui riti ufficiali, ma nelle altre manifestazioni religiose la mescolanza con il pagano era inevitabile. Un manuale settecentesco di benedizioni ed esorcismi (B. Sanning, Collectio sive apparatus absolutionum, benedictionum, etc.”) riporta una lunga serie di orazioni formalmente corrette, ma fa un certo effetto leggere come l’intervento divino fosse richiesto per granai, biancheria, pane, olio, formaggio, e come fosse previsto un esorcismo persino per il cibo avariato. Questa era “la religione degli uomini piccoli”, che devono combattere con i problemi quotidiani, ben diversa da quella dei teologi e degli abati (R. Manselli, “La religiosità popolare nel Medioevo”). Ecco allora, nelle formule recitate dai guaritori, una miscela di invocazioni cristiane ed altre prettamente magiche (F. Novati, “Antichi scongiuri” in “Miscellanea Cerini”). Se la preghiera scongiuro è valida nel momento in cui è pronunciata, il suo potere è rafforzato quando ciò accade in una certa cornice che si ricollega al paganesimo: le parole, straniere o inventate, ripetute per un numero rituale di volte, il momento propizio, come l’alba o il plenilunio, l’uso di gesti cabalistici insieme all’acqua benedetta. Talvolta la cornice diventava dominante, mentre l’elemento cristiano era solo complementare. Un esempio di “riti della parola” è il “Secret”, il manuale delle formule di guarigione, analizzato per la Valle d’Aosta da Fiorenza Cout, la quale rileva che era così diffuso in Europa che il frasario usato nella Vallonia era pressoché identico a quello valdostano. Invocazioni e scongiuri erano riportati su un “libro”, che poteva essere un semplice quaderno ed era tramandato da una persona all’altra, ma talora trasmesso solo oralmente, anzi con il divieto di scriverlo, affinché nessun estraneo lo svelasse. Invece il “grimoire” era una raccolta di formule per tutte le evenienze, con nomi di angeli e di demoni da evocare; talvolta si trattava di un libriccino di piccole dimensioni, per poterlo recare con sé in ogni occasione utile. Il più celebre fu quello (apocrifo) attribuito a papa Onorio III. Se alla parola orale in sé era attribuita una funzione sacrale o magica, a maggior ragione quella scritta era sentita come una “forza radiante” sempre efficace (G. R. Cardona, “Gli amuleti scritti: un excursus comparativo”). Era una credenza generalizzata e tanto più forte presso i popoli che basavano la propria fede su testi sacri, come la Bibbia per Ebrei e Cristiani. Un tempo la scrittura era privilegio di pochi, soprattutto membri del clero, cosicché la gente comune le attribuiva un alone misterioso, che ne accentuava la carica emotiva. È il fenomeno della “superstizione dello scritto”, dove “versioni degradate” di preghiere cristiane, reminiscenze pagane e formule magiche vanno di pari passo (F. Cardini, “Il breve” in “La ricerca folklorica”). Gli Ebrei usavano i “tefillin”, brevi passi biblici su pergamena (come i filatteri cristiani), applicati agli stipiti delle porte o legati sulla fronte o al braccio durante la preghiera. Presso i Buddisti, in area himalayana, esistevano anche, in certe località, muri a secco coperti di scritte magiche, che si pensava emanassero un flusso benefico su chi passava loro accanto. In Tibet alcuni incantesimi erano “stampati” sulla parte malata del paziente per guarirlo. Ancora in tempi recenti, durante la Prima guerra mondiale, i nostri soldati inghiottivano, dopo averli ritagliati dai santini, i tondini con i miracoli di Sant’Antonio (E. Gulli Grigioni, “L’esorcizzazione della paura”). Il Poulin (“Entre magie et religion”) segnala un evangeliario del X secolo, in Alta Baviera, le cui illustrazioni erano appoggiate sulla testa del malato per curarlo; a riprova dell’uso prolungato che ebbero, tali illustrazioni sono visibilmente sbiadite. Lo stesso utilizzo del testo è citato dall’antropologa Roberta Astori (“Le meravigliose terapie”), che ricorda le formule scritte direttamente sulla parte malata del corpo, per trasferirvi l’energia terapeutica, o addirittura la grafofagia, cioè l’inghiottimento della carta su cui è riportata la formula.

Il cerimoniale delle guarigioni spesso superava ampiamente il confine tra religione e magia. La Chiesa combatté le degenerazioni più vistose e, tra il XIV ed il XVI secolo, aumentò i controlli, temendo il diffondersi della vera e propria stregoneria, ma nel quotidiano molte pratiche erano tollerate. Del resto, perfino San Tommaso d’Aquino ammetteva che, a certe condizioni, non era illecito “appendere al collo le parole divine”. La “superstizione dello scritto” si manifestava anche in oggetti come talismani ed amuleti, il cui confezionamento poteva diventare complesso e minuzioso, basato su precisi rituali e su di una sofisticata scelta dei materiali e delle scritte magiche. Spesso, fa notare la Gulli Grigioni, si scrivevano solo le lettere iniziali (chiamate “caratteri”) delle parole componenti gli scongiuri (talvolta disposte a forma di croce), cosicché oggi i testi non sono più decifrabili. Un particolare amuleto, largamente diffuso, fu il “breve”, derivante dalla “carthula” latina: una preghiera, appunto breve, su carta o pergamena, da portare addosso in un astuccio, la particolarità della quale era la segretezza, in quanto non poteva essere letto dal fruitore, pena la sua inefficacia. Un talismano analogo era il “pentaculum”, un pezzo di carta, pergamena, metallo o altro, talvolta racchiuso in una stella a cinque punte, su cui erano scritti caratteri magici per preservare dagli incantesimi. Molto antica tra le preghiere scongiuro fu la “lorica”, che traeva origine da credenze pagane, legate soprattutto al mondo dei druidi. Era un’orazione in forma di litania, nella quale si chiedeva la protezione di Dio, angeli o santi contro le avversità. Essa doveva costituire appunto una “corazza” (in latino “lorica”) contro il fuoco, il fulmine, l’acqua le ferite, la morte improvvisa in viaggio, insomma le forze della natura (L. Gougaud “Etudes sur les ‘loricae’ celtiques). Il solo fatto di indossarla garantiva il portatore. Un po’ per tutti gli amuleti l’essenziale era portarli indosso, in particolare quelli contro la morte improvvisa. Il Deonna (“A l’Escalade de 1602: Les billetts du père Alexandre”), importante studioso di storia religiosa, cita un caso bellico particolare, quello della famosa Escalade, il fallito tentativo delle truppe savoiarde, nel 1602, di riconquistare Ginevra. I cronisti dell’epoca raccontano come negli abiti di numerosi assalitori, morti o presi prigionieri, fossero stati trovati dei biglietti (appunto i “billetts des Savoyards”) recanti scritte (con il supposto avallo del papa stesso!) che garantivano chi li aveva su di sé dalla morte o, in caso di decesso, concedevano l’immediato accoglimento in Paradiso. Tra i più celebri amuleti di origine apocrifa vi sono le “lettere dal cielo”, che non nascono nel Medioevo, ma appartengono ad un genere assai antico, risalente ad Egizi e Babilonesi, ai quali doveva parer naturale che gli dèi intrattenessero relazioni scritte con i terrestri. Una delle più famose è la “Lettera della Domenica”, secondo la leggenda scritta da Gesù con il suo sangue, con lo scopo principale di rafforzare nei fedeli il rispetto del precetto festivo. Originaria forse dell’Oriente (Zambon, “La lettre de Petrus”), probabilmente rimaneggiata nel Nord Africa o in Spagna (Poulin, “Entre magie et religion”), circolava già nel VI secolo, presa sul serio perfino da qualche ecclesiastico. Condannata dal papa Zaccaria nel Concilio Romano nel 745 e poi da Carlo Magno, continuò a circolare (Delahaye, Notes sur la legende de la lettre du Christ tombée du ciel”) fino agli inizi del ‘900. Un altro famosissimo apocrifo è la “Epistola di papa Leone III a Carlo Magno”, i cui primi esemplari sembra circolassero dal secolo XIII, utilizzata quasi fino ai giorni nostri, malgrado l’opposizione della Chiesa. Chiunque porti indosso questa lettera, recita il testo, “sarà libero da ogni pericolo, e non morirà senza confessione, né di folgore, né di tempesta, né di saette, né d’acqua, né di fuoco, né di veleno, né di mala morte, né di morte subitanea”. È importante il doppio cenno al pericolo di decesso improvviso, che rende possibile una datazione: con l’istituzione del Purgatorio, sappiamo, era indispensabile potersi confessare prima della dipartita. La mia ricerca ha appurato che l’Epistola, trascritta a mano (con numerose storpiature) o diffusa in copie a stampa (su fogli volanti o persino in forma di libretto), in vendita nelle fiere fino agli anni ‘80, era molto conosciuta nelle campagne e montagne piemontesi, ma anche in altre zone d’Italia. Negli anni ‘90 un esemplare, mi ha segnalato a suo tempo il giudice Maritani, fu trovato indosso ad un esponente della Sacra Corona Unita. Larghissimo uso ne fu fatto dai nostri soldati nei due conflitti mondiali. Soprattutto ai tempi della guerra del 1914-18, di fronte ai massacri a cui erano sottoposti i combattenti, si verificò un intenso ritorno alle antiche pratiche magico-religiose. Qualcuno parlò di rinascita cristiana generata dalle sofferenze, ma altri studiosi, tra cui il Gemelli, ritennero che, in gran parte, si trattasse di manifestazioni superstiziose. Durante il secondo conflitto mondiale la censura militare controllava e guardava con sospetto le lettere ai soldati recanti in allegato l’Epistola, considerandole disfattiste (Malgeri, “La Chiesa e la guerra”). In tema di scongiuri-amuleto Flavio Galizzi ha segnalato a suo tempo, su “Quaderni Brembani”, una preghiera ben nota, scritta/stampata su un pezzo di carta a forma di piede, che riproduceva quello della Madonna. La fantasia dei devoti non aveva limiti. Dalla morte “domestica” a quella in ospedale Annamaria Rivera (“Il mago, il santo, la morte, le feste”) ha studiato il tema della “morte domestica”, con particolare riferimento al Meridione d’Italia. Le culture folkloriche, mediante complessi mezzi simbolici e rituali, avevano saputo “organizzare la sofferenza”, per resistere al dolore della separazione, da parte del moribondo come dei parenti. In certe aree, legate ai culti arcaici, sono sopravvissute a lungo “tecniche magiche, funzionali ad umanizzare l’agonia”, ma anche a placare l’angoscia nei confronti del morto. Infatti, tutta una serie di comportamenti rituali serviva a stornare il timore di un ritorno del defunto, verso il quale si provava quindi un sentimento ambivalente. Anche la veglia funebre, ad esempio, oltre a costituire un elemento di “pietas”, rivestiva un carattere difensivo di sorveglianza (cioè impedire che il defunto si dileguasse o compisse malefici). La Chiesa osteggiò a lungo le pratiche funerarie di sapore pagano, come le clamorose ostentazioni del lutto, oggi ormai quasi scomparse.

Sul concetto di “morte addomesticata” si è soffermato ampiamente Philippe Ariès (“Storia della morte in Occidente”). Tale funzione sociale, che affonda le proprie radici in epoche arcaiche, è prevalsa per circa un millennio, fino alle soglie dell’era moderna, resistendo a lungo nelle aree marginali. L’uomo sapeva di dover morire, per legge di natura, e, quando giungeva il momento, era avvisato da segni che dipendevano da un “riconoscimento spontaneo”, piuttosto che da una premonizione soprannaturale. Sapendo prossima la fine, la morte era attesa a letto ed era “una cerimonia pubblica organizzata” dal moribondo stesso (attraverso il “mea culpa”, il perdono, la preghiera, a cui seguiva l’assoluzione), il quale conosceva il “protocollo”. La sua camera diventava un luogo aperto a tutti, in cui si entrava liberamente e si conducevano anche i bambini. Così la morte era “familiare, vicina, attenuata”, al contrario di oggi. Tuttavia, la situazione variò, almeno in parte, nei secoli XII-XIII, con l’introduzione del Purgatorio (che peraltro l’Ariès nomina appena). In seguito a tale istituzione il momento del trapasso diventò più drammatico, perché anticipava e trasformava il giudizio divino, da universale e lontano che era a personale ed immediato. L’agonia divenne il momento del pentimento, dei lasciti alla Chiesa e delle opere pie, per ottenere il perdono dei propri peccati. Venne introdotto l’uso del testamento, per garantire che le volontà del defunto fossero rispettate. Si moltiplicarono le richieste di preghiere, Messe, indulgenze. Il rito del testamento si attenua e scompare nel secolo XVIII, quando, con l’Illuminismo, la società si laicizza. Sarà l’Ottocento romantico ad introdurre una netta rottura con il passato, drammatizzando il momento del decesso, lasciando facoltà ai parenti di esprimere vistosamente il proprio dolore. “Si soffre per la morte del ‘tu’ “. È una parentesi relativamente breve, poiché l’era contemporanea ridimensiona drasticamente l’usanza del lutto. L’uomo, osserva Ariès (con una visione, secondo me, un po’ edulcorata e letteraria), è stato per secoli padrone della propria morte, conscio di quando stava per giungere. Oggi non è più così. Ora è il medico che decide quando staccare la spina e il suo dovere, come dei parenti, è dissimulare la realtà nei confronti del malato. Non si muore più in casa, ma all’ospedale, quasi di nascosto. I parenti evitano di menzionare la morte, per non suscitare emozioni. Del lutto, che era stato “il dolore per eccellenza”, c’è quasi la proibizione, perché non è educato mostrarlo. Un tempo si doveva ostentarlo o simularlo, adesso va celato. La morte ha sostituito il sesso come tabù. Ma l’Ariès introduce un’ulteriore sequenza di considerazioni, che capovolgono la prospettiva sul tema, in relazione all’affermarsi capillare del capitalismo. Il mito dello sviluppo prescrive che la vita debba essere felice o, quanto meno, averne la parvenza. Sarebbe dunque un “dovere sociale” contribuire alla felicità collettiva. Perciò le manifestazioni di lutto vanno controllate e stanno scomparendo. C’è sempre il dolore per la dipartita del defunto, ma non si ha più il diritto di dirlo ad alta voce. A partire dagli USA nasce il divieto del lutto per salvaguardare la felicità generale, la quale è poi legata al profitto. La morte è diventata oggetto di commercio e di guadagno. “Le alte tariffe dei mercanti di funerali sono tollerate, perché rispondono ad un bisogno, in realtà, profondo” (Ariès). Tuttavia, proprio gli USA hanno introdotto riti nuovi (per chi se li può permettere), come la toilette funebre con imbalsamazione, la sala per l’ultima visita (“funeral home”) con fiori e musica. La recente diffusione, in Europa, dell’incinerazione, per presunti motivi sanitari o di spazio (ma spesso, in realtà, per liberarsi di un problema e recidere del tutto quello che era un cordone ombelicale), in America è stata, di recente, superata dalla sepoltura in cimiteri simili a parchi (ma ci aveva già pensato Thomas Gray con la “Elegy written in a country churchyard”): ancora una volta la morte è diventata un prodotto di consumo. Tutto ciò che la Chiesa aveva cercato di cancellare, talvolta drammaticamente con l’uso della forza, ma spesso senza risultati, è stato annullato, in silenzio e senza forzature, dal capitalismo che tutto avvolge. |

-->

-->