| Storia |

L'uomo e la paura |

|

|

| 11 Marzo 2021 | ||||||||||||||||

Dalla preistoria ai giorni nostri, come l’uomo ha imparato a convivere con un’emozione ancestrale

Prima parte Spesso gli antropologi, analizzando le società umane, dalla preistoria ai tempi moderni, hanno evidenziato un elemento dominante ed invasivo, quello della paura. Jean Delumeau (“La paura e l’Occidente”), insigne studioso che ha approfondito diffusamente questo tema, giunge ad affermare che non solo l’individuo, ma anche le collettività del passato erano “impegnate in permanenza in un dialogo con la paura”, di cui distingue due tipi: naturale e indotta. Il Muchembled (“Cultura popolare e cultura d’élite nella Francia moderna”) introduce un’ulteriore distinzione, specificando che l’uomo antico si trovava a fronteggiare il timore della natura, del proprio corpo (cioè la malattia e la morte) e del soprannaturale. Il Welter (“Les croyances primitives et leurs survivances”) osserva che, per i primitivi, tutto ciò che esiste ha un’anima e perciò una potenza. Di conseguenza i popoli naturali sarebbero stati portati a vedere i pericoli dappertutto, come l’animale teme ciò che è insolito, e ad elaborare i propri mezzi di difesa. L’argomento è quindi complesso e sfaccettato. La paura, è vero, costituisce un sentimento insito nella parte primordiale dell’uomo, come negli altri esseri viventi, connesso con l’istinto di sopravvivenza che spinge a difendersi o a fuggire dai pericoli. La natura è la prima fonte di rischio, tanto che l’uomo preistorico, afferma il Benoist (“Signes, symboles, mythes”), doveva sentirsi disarmato di fronte ad essa, schiacciato da forze opprimenti. Tuttavia, il senso della paura variava con l’ambiente e con le condizioni storiche. Ad esempio, tra il 5000 ed il 4000 a.C. discesero nel bacino del Mediterraneo, probabilmente dalle steppe dell’Asia centrale, dei popoli indoeuropei, che l’antropologa Marja Gimbutas (“Il linguaggio della Dea”) chiama “Kurgan”, di indole bellicosa. Erano pastori nomadi, che sovvertirono l’ordine ideologico delle civiltà dedite all’agricoltura (dal matriarcale al patriarcale), introducendo valori come la guerra, la forza, il coraggio. Si instaurò l’archetipo del nobile guerriero che non conosce la paura e che, come tale, è superiore alla massa della popolazione sedentaria. Ritroveremo tale archetipo tra i Greci dell’Iliade, tra i Romani (il timore, osserva Virgilio, è prova di origine modesta), tra i cavalieri medievali. La paura, quindi, acquisì nel tempo connotazioni sociali specifiche, diventando un elemento negativo ed una prerogativa dei non-guerrieri, tanto da identificarsi con la viltà. Durante l’epoca moderna, che conobbe un succedersi di guerre, pestilenze e carestie, essa colpì profondamente le società europee. Al riguardo il Delumeau, parlando del sec. XIV, ebbe a scrivere che l’ossessione della morte, derivante dall’insicurezza, era onnipresente nelle immagini e nelle parole, diventando un’angoscia collettiva e mantenendo la gente in una condizione di allarme biologico.

Il timore della natura Nella preistoria, ma anche in tempi meno lontani, la paura fu sentita dai più come una potenza, e perfino divinizzata. Ma per le classi popolari essa rimase, fino all’epoca moderna, possiamo dire fino al secondo conflitto mondiale, anche una presenza opprimente. In ogni tempo furono elaborate strategie diverse per fronteggiarla. I fenomeni naturali più spaventosi (tuoni, fulmini, tempeste) furono visti dapprima come forze superiori, impersonali e misteriose, che potevano essere affrontate o propiziate con appositi riti. Ad esempio, i sacerdoti egizi dovettero imparare a calcolare con esattezza l’arrivo delle eclissi, per predisporre in anticipo i riti e le preghiere atti a contenere il terrore che suscitavano nella popolazione. Solo in un secondo momento si cominciò a considerare le manifestazioni naturali come degli strumenti in possesso di esseri soprannaturali da venerare e propiziare. Gli dèi, insomma, vennero dopo. È per esorcizzare queste forze naturali che, probabilmente, nacque la magia. All’uomo non interessava indagare le cause razionali dei fenomeni, ma arginarne lo scatenarsi. Aveva imparato a frammentare la paura e ad incanalare le proprie reazioni contro pericoli circoscritti. Gli studiosi hanno discusso a lungo se sia nata prima la religione o la magia, e vi è stato chi ha visto nella seconda una degenerazione della prima. Tuttavia, secondo me, bisogna introdurre nel discorso una terza componente, la superstizione, la quale è un insieme di usi e credenze derivati, deformandoli, dalle altre due. Applichiamo alla religione i mezzi della magia e scopriamo la superstizione. Ad esempio, i sepolcri dei martiri, proposti inizialmente al popolo come oggetto di venerazione di un modello religioso, divennero una sorta di amuleto che guariva le malattie attraverso il semplice contatto. Uno dei fattori primari della paura umana fu costituito dalla notte e dall’oscurità, l’arrivo delle quali era fonte di spavento, poiché diventavano la sede dell’ignoto, che l’uomo temeva istintivamente, come accade agli animali. Esso era il mondo dei pericoli e dei predatori, dei nemici che tramavano la rovina; più tardi, in epoca storica, sarà popolato da demoni e spiriti malefici. Già la Bibbia, osserva il Delumeau, aveva manifestato questa diffidenza verso la notte, comune ad altre religioni, accostandola alla morte. La teogonia greca fece nascere la Notte, come l’Erebo (il mondo sotterraneo), direttamente dal Caos primordiale, e quindi prima del Cielo e della Terra, e la considerò generatrice delle tristi divinità simboleggianti le pene che affliggono l’umanità (Moire, Erinni, Nemesi). Per gli Elleni la Nyx si collocava in una caverna all’estremo occidente del mondo, da cui percorreva la Terra vestita di nero su un carro trainato da cavalli dello stesso colore. In certe tradizioni è rappresentata con ali nere, con un aspetto così cupo e spaventoso da incutere timore allo stesso Zeus. In epoca arcaica, in Grecia, le venivano ovunque sacrificati pecore ed agnelli neri. Anche presso i Germani e gli Scandinavi esisteva una divinità della notte, Nótt, che percorreva il cielo su di un cavallo nero, ed era di aspetto orribile, al pari della dea dei morti, Hel. Nel corso del tempo ai pericoli notturni oggettivi gli individui aggiunsero quelli soggettivi e “la paura nel buio” divenne “la paura del buio” (Delumeau). Secondo Michel Pastoureau (“Il nero. Storia di un colore”) questi forti timori “vengono da lontano, da epoche in cui l’uomo non sapeva ancora padroneggiare il fuoco” (cioè circa 500.000 anni fa). Tuttavia, nei millenni, vi furono popoli capaci di evolvere le loro credenze, tra cui anche quelle sulla notte. I Celti, ad esempio, organizzarono il tempo in modo diverso dai vicini Romani e Greci, esorcizzando il problema dell’oscurità. Anzitutto, come altri, avevano una concezione circolare del tempo, ma lo facevano iniziare dall’inverno (per loro l’anno cominciava il 1° novembre, con la festa di Samhain), a cui seguiva l’estate, così come a precedere il giorno era la notte. Quest’ultima era il momento riservato agli spiriti dei defunti ed agli esseri soprannaturali, che tornavano sulla terra. I vivi, allora, non dovevano uscire dalle case per non disturbarli. Ma, come la notte prelude ad un nuovo giorno, così l’inverno è seguito da una rinascita della vita, che quindi si rinnova di continuo, lasciando spazio alla speranza. D’altronde il colore nero, che contraddistingue la notte, non sempre, continua il Pastoureau, ha avuto una connotazione negativa e funebre. Esisteva anche un nero “buono”. Per gli Egizi, ad esempio, esso era collegato “al colore fecondo della terra”, alla Grande Madre che dava nutrimento, e per il defunto era “una promessa di rinascita”. Invece nella cultura ebraica, sebbene precedano la luce, le tenebre sono considerate negativamente, riservate ai malvagi ed agli empi dalla maledizione divina. Attraverso il Vangelo, dove Gesù è la luce del mondo, tale concezione delle tenebre passerà nel Cristianesimo. Concludendo, la questione delle tenebre diventerebbe una costruzione culturale. Un esempio in proposito è costituito dalla considerazione di un animale come il corvo: la Bibbia e, a seguire, il Cristianesimo ne danno una visione negativa (a partire dall’episodio dopo il diluvio), mentre nelle società nordiche e germaniche era tenuto in alta considerazione. Connessi con il tema dell’oscurità sono altri elementi naturali, come le caverne e le foreste. Le prime costituiscono, ancora una volta un elemento ambivalente. Possono mettere paura per il buio e per i pericoli che esso cela, ma ricordano anche il ventre della Madre Terra e perciò simboleggiano la fertilità. Spesso, nella mitologia greca, sono il luogo di nascita di dei o di eroi. Il tema della foresta, scura, intricata, piena di rischi, ma anche sede di spiriti ed esseri soprannaturali, è caro alla cultura nordica. I Romani vedevano in essa la natura selvaggia e misteriosa, da evitare a tutto beneficio della mite campagna coltivata dall’uomo. Tale concezione si è propagata al mondo cristiano medievale, se Dante pone all’inizio del suo poema una “selva selvaggia ed aspra e forte / che nel pensier rinnova la paura”.

Per i Celti ed i popoli nordici, in certi periodi dell’anno, la notte era il momento in cui si scatenava la mitica “caccia selvaggia”, in cui la divinità suprema, in groppa ad un mostruoso destriero, guidava sulla terra il corteo dei guerrieri morti in battaglia. Il mito si diffuse anche in Italia, nella forma di visioni di luci lontane, scalpitio di zoccoli, urla demoniache, raffiche di vento. Si diceva che esseri soprannaturali irrompessero tra i viventi, inscenando impressionanti cortei. Tra le manifestazioni della natura che destavano turbamento e timore nei primitivi, lasciandoli disarmati, il Benoist (“Signes, symboles, mythes”) colloca il cielo. Nulla doveva sembrare loro “più potente della lontananza estrema del cielo”, sia per la sua vastità ed irraggiungibilità sia per i terribili fenomeni atmosferici che vi accadevano. L’uomo, afferma il Benoist, misurava l’importanza dell’avversario o dell’ostacolo dalla grandezza di esso, la quale significava potenza, per cui l’immensità del cielo era schiacciante. Da questo senso di inferiorità deriverebbe, presso gli antichi, la sacralizzazione o addirittura la venerazione degli uccelli, che, per il privilegio del volo, erano considerati gli intermediari fra la terra ed il cielo. Di qui l’importante ruolo assunto dalla loro funzione divinatoria. Il Delumeau pone invece l’accento sul mare, che definisce “il luogo per eccellenza della paura”, in relazione a società che, all’origine, erano state essenzialmente terrestri. Tuttavia, le distese marine non furono viste solo come un rischio in quanto tale, da associare alla paura ed alla morte. Si cominciò a credere che, al di là di esse, fossero situati paesi misteriosi, abitati da mostri. Dal mare, ad esempio, scaturirono i serpenti che, presso Troia, uccisero Laocoonte. In tali ansie e credenze il Delumeau individua la paura dell’“altro”, di un universo differente dal proprio, poiché la novità era sentita come un pericolo. Perciò si imparò ad esorcizzarlo con riti apotropaici e poi scaramantici. Ancora in tempi moderni i marinai portoghesi erano soliti proteggersi pronunciando, prima di imbarcarsi, l’inizio del prologo del Vangelo di Giovanni. Sulla montagna ha scritto pagine magistrali Claude Lecouteux (“Aspects mythiques de la montagne au Moyen Age”), uno dei maggiori trattatisti del “meraviglioso”. Fin dai tempi più antichi essa fu motivo di turbamento per la sua altezza e per i terribili fenomeni atmosferici che vi accadevano, tanto che presso molti popoli fu considerata tabù oppure temuta come potenza, prima di diventare oggetto di culto. “La montagna – afferma l’antropologo Piercarlo Jorio – fu sacra prima che nascessero gli dèi”. Questi ultimi, secondo certi popoli, vi fissavano la loro sede, propiziata con cerimonie sacre e scelta come luogo di incontri con il soprannaturale. Furono numerosi i popoli che venerarono, sul loro territorio, una montagna sacra, come l’Ayers Rock in Australia, o, in mancanza di essa, se la costruirono, come nel caso delle piramidi egizie o delle ziggurat babilonesi. Per la sua asprezza, che ne sconsigliava la frequenza, era spesso un luogo marginale e quindi ignoto e misterioso, che si supponeva abitato da giganti o da mostri. I Romani stessi ne contrapponevano i luoghi “selvaggi” alla campagna coltivata (il “locus amoenus”) dalle mani dell’uomo. La montagna era inoltre un’entità ambivalente: la sua altezza la collegava al cielo, ma nelle sue viscere si pensava celasse il regno dei morti, con cui formava una frontiera. Era quindi intermediaria tra gli uomini ed i demoni. L’Ade degli Ittiti era una montagna, su cui venivano eretti tumuli di pietre. Infine, poiché ogni elemento “strano”, che traligna dalle regole della natura, era motivo di turbamento, anche certe formazioni rocciose, che caratterizzano il paesaggio montano (guglie, grotte, massi erratici), non potevano non colpire l’attenzione dei popoli naturali, diventando, ad esempio, streghe o diavoli pietrificati, quindi oggetto di timore o di culto o perfino di imitazione (come nel caso dei menhir).

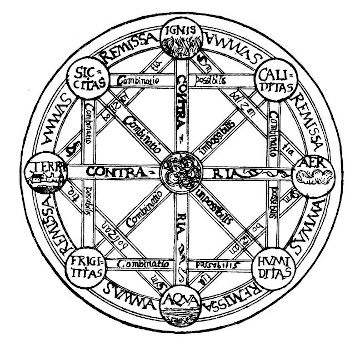

Malattie e terapie I pericoli esterni, generati dalla natura, non erano l’unica fonte di preoccupazione per gli uomini antichi (e ancora nei primi secoli dell’era moderna). Non meno sentiti erano quelli interni, originatisi nel corpo stesso: la malattia e la morte, di fronte alle quali l’individuo si sentiva indifeso. Di conseguenza ebbero sempre rilievo, al riguardo, le pratiche terapeutiche e magiche. Il tormento era costante, perché la vita era precaria assai più di ora, minacciata da mille pericoli. Le società umane cercarono in ogni modo di allestire le proprie difese, ma, dagli studi statistici degli storici, sappiamo che gli esiti erano modesti: nel mondo occidentale l’indice di mortalità, in particolare quella infantile, rimase elevatissimo almeno fino ai primi del ‘900. Come osserva J. C. Schmitt (“Religione, folklore e società nell’Occidente medievale”), per far fronte alla malattia la gente aveva a disposizione il “medicus”, il “sanctus” (o il “presbiter”) ed il “maleficus”, cioè la medicina “scientifica” (con tutti i suoi limiti), la religione ed i personaggi folklorici, diciamo i guaritori ed i maghi. Spesso la malattia era sentita come un demone o una sua emanazione, e come tale, nella cultura popolare, richiedeva l’intervento della magia attraverso un guaritore (“panseur” in francese). Tale credenza, osserva Roberta Astori (“Le meravigliose terapie”), era una delle risposte trovate dall’uomo alla propria crisi esistenziale, quella stessa che lo mette a confronto con la propria condizione mortale. La Chiesa condannò sempre la magia, ma la considerò un fatto reale, e lanciò su di essa l’anatema (A.A. Barb, La sopravvivenza delle arti magiche”); tuttavia le autorità ecclesiastiche si trovarono, fin dall’inizio, a far ricorso al dettato dei Concilii, come quello di Laodicea del IV secolo, per vietare ai sacerdoti stessi di fare i maghi. Nel concreto le pratiche religiose erano ben diverse dalle enunciazioni teoriche. Infatti, l’atteggiamento della Chiesa e delle autorità riguardo alla magia era ambiguo: da un lato si cercava in tutti i modi di dissuadere la gente sostenendo che si trattasse di pura illusione; dall’altro si perseguitava chi la praticava e chi vi credeva e si prendevano precauzioni contro gli “inchiarmi” (“charmes”), come se fossero reali pericoli. In un editto del 1673 Carlo Emanuele II di Savoia motivava i divieti contro la magia “per sicurezza de’ nostri sudditi”, avallando così i timori generali sulla sua efficacia. La medicina medievale ufficiale, che si rifaceva ancora ai dettami di Ippocrate e di Galeno, si fondava sulla teoria dei quattro umori: sangue, bile nera, bile gialla e flemma. Questi si ricollegavano ai quattro elementi costituenti il mondo, cioè terra, acqua, aria e fuoco, nonché a quattro “qualità”: freddo, caldo, umido e secco. Ad esempio, la terra era considerata fredda e secca. La malattia derivava dalla rottura dell’equilibrio fra i quattro umori, la quale poteva essere provocata da fattori come il clima, la contaminazione dell’aria, l’influenza delle stelle, ma, per la religione, anche da un demone. Per la Chiesa, poi, la causa remota del cedimento dell’organismo era sempre la fragilità umana dopo il peccato originale. Quando si verificava tale squilibrio, interveniva empiricamente il medico con le sue cure, che potevano andare dalle più semplici (dieta, salasso) alle più complicate e costose, magari anche ripugnanti, spesso scelte a capriccio dai curanti. C’erano la farmacopea dei ricchi e quella dei poveri, a base essenzialmente di erbe, ma supportata dalla magia. D’altronde capitava spesso che anche malati di classe agiata dovessero rivolgersi ai guaritori. Il Muchenbled osserva che nell’intera Svezia, nel 1663, lavorava in tutto una ventina di medici, per cui c’era poco da scegliere.

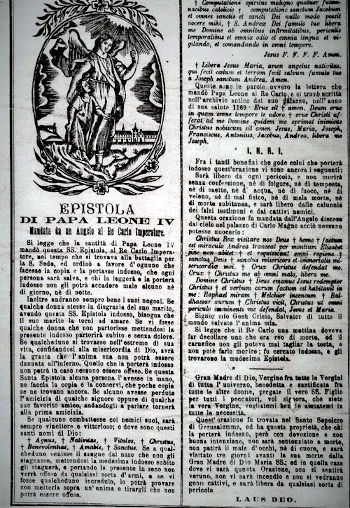

Comunque, la gente del popolo, specie nelle campagne, al bisogno preferiva rivolgersi al “panseur” (guaritore), di cui parla ampiamente Dominique Camus (“La parole magique”), poiché era del suo stesso strato sociale, del medesimo linguaggio sotteso da valori comuni. Inoltre, era sempre a disposizione, poiché per lui guarire era un obbligo morale. Naturalmente poteva capitare che, insieme ai mezzi strettamente terapeutici o empirici, si facesse ricorso a quelli dettati dalla Chiesa, secondo la quale la malattia veniva da Dio, sotto forma di messa alla prova della persona (come nel caso di Giobbe) o di punizione per le colpe commesse dall’individuo o dai suoi genitori, oppure era provocata da un santo adirato o dal diavolo. In questi casi i primi rimedi suggeriti erano la preghiera, la presenza ai riti d’obbligo, la penitenza, il digiuno. Una delle situazioni più gravi e complicate era la possessione diabolica. Per agevolare l’opera del sacerdote, la persona doveva essere preparata all’esorcismo anzitutto con i mezzi suggeriti dalla medicina. Per l’iniziale purificazione corporale al primo posto venivano le purghe ed il vomito (raccomandato anche da Ippocrate). Poi, racconta Piero Camporesi (“Stillato di gallo. Il cuoco e l’esorcista”), “la purga degli umori ammalati si affidava ad oli evacuatori ed a revulsivi, a bagni e a unzioni”. La guerra contro gli spiriti maligni si combatteva con l’ausilio di “confetto” o “sciroppo vomitorio”, di “mele elleborato per far vomitare distemperato nel ‘brodo grasso di carne’ insieme a vino bianco, acqua di rose, elleboro bianco e cannella”. “Gli oli, le unzioni, gli unguenti svolgevano la doppia funzione (non chiaramente separabile) di lubrificazione sacra e pratica medicinale”. I rimedi “soprannaturali […] andavano coadiuvati da quelli ‘naturali’, in quanto che togliono le male disposizioni del corpo”. Ma gli emetici, talora, potevano essere tossici e provocare addirittura il decesso, “se non si usa molta diligenza” osserva il trattatista secentesco Florian Canale (“De secreti universali raccolti e sperimentati”). A questo punto la medicina “scientifica” finiva per confinare con quella folklorica. Tuttavia, la farmacopea dotta non si limitava a strani preparati o rimedi disgustosi, ma poteva ricorrere a tecniche più raffinate. Una di queste era il benefico influsso delle pietre preziose (ognuna con le sue proprietà), spesso incise con parole propiziatorie, da portare indosso con fini parimenti ornamentali e curativi. Paolo Cherubini (in “Lapidari”) segnala di aver trovato, in un manoscritto sulle gemme della Biblioteca Centrale di Palermo, un inserto che riporta un famoso scongiuro, la “Epistola di papa Leone III a Carlo Magno”, che ebbe larghissima diffusione. Tre diversi esemplari di tale “orazione” furono rinvenuti da un altro studioso, P.M. Galimberti (in Aevum, 2003), negli Archivi dell’Ospedale Maggiore di Milano. È probabile, quindi, che i medici, quando le cure usuali si rivelavano inefficaci, finissero per far ricorso, a loro volta, agli “strumenti” folklorici. Un elemento base delle terapie, mediche e non, era il sangue, che si diceva alimentasse “la lucerna della vita” (P. Camporesi, “Il sugo della vita. Simbolismo e magia del sangue”), la lampada che porta “lo spirito vitale”. Almeno fino al secolo XVIII il sangue fu definito “il padre di tutti gli umori”, cosicché la salute e la vita furono collegati alla sua qualità. Entrava come componente fondamentale nei filtri, negli elisir di lunga vita, perfino nella scrittura. Infatti, che uno scongiuro fosse scritto con sangue, umano o di animale (cane, pipistrello), era garanzia di efficacia. Più in generale ogni escrezione del corpo, anche lo starnuto, era considerata una benefica emissione di energia (“Homo homini salus”). La perdita di sangue per ferita, emorragia, epistassi, diventava un dramma e richiedeva un apposito scongiuro. Non c’è raccolta di rimedi apotropaici che non ne riporti qualcuno. Nel “Dictionaire des formules magiques” di Claude Lecouteux, uno dei maggiori studiosi dell’argomento, i “charmes” contro la perdita di sangue sono numerosissimi, segno dell’urgenza del problema. Uno di questi è la già citata Epistola di Papa Leone III a Carlo Magno, un amuleto polivalente che nomina anche, tra gli altri mali, l’epistassi. Il sangue, osserva il Camporesi, è sempre intrecciato alla durata della vita, alla temperanza degli umori, alla persistenza dell’umido (“la morte è secchezza”). Perciò, secondo le dottrine correnti, si dovevano cercare cibi che “generano buon sangue”. Addirittura, v’era chi suggeriva di succhiare sangue umano o animale, per ripristinare le forze (come facevano ancora di recente i Masai del Kenia), o di utilizzare oli e polveri di sangue disseccato. Fino alla metà del ‘700 si vendevano anche estratti del corpo umano. Per tutti questi motivi, nella trattatistica mistico-religiosa rivestì un’importanza enorme la Passione di Cristo, che aveva versato il proprio sangue per l’umanità. Nel ‘600 frati e sacerdoti flagellanti, al termine delle omelie, specie quelle quaresimali, si frustavano a sangue per colpire emotivamente l’uditorio.

Le popolazioni rurali, oltre a non potersi permettere certe spese curative, piuttosto che al medico si rivolgevano, come si è detto, al guaritore/guaritrice, i quali seguivano metodi che si tramandavano più o meno segretamente da secoli e sono continuati fino alla metà del ‘900. Molti studiosi si sono occupati della medicina folklorica e ne hanno raccolto, a memoria futura, le tecniche e le formule magico-terapeutiche. Tanto i guaritori quanto gli scongiuri che essi usavano potevano essere polivalenti o specializzati a seconda dei bisogni su cui intervenire. Scorrendo le raccolte pubblicate nel corso del tempo, si scopre che il male più nominato e temuto era la febbre, considerata non come semplice sintomo, ma come patologia in sé, di cui poi si distinguevano varie specie, tipo terzana o quartana. Era menzionata più spesso della peste, probabilmente perché costituiva un fenomeno diffuso e costante, specie per chi viveva in ambienti malsani, mentre la peste giungeva a sprazzi violenti e richiedeva, secondo la cultura di allora, misura eccezionali di tipo religioso, sotto forma di funzioni, processioni, voti collettivi. Tra gli scongiuri più frequenti seguivano, come già accennato, quelli contro emorragie ed epistassi e soprattutto a tutela delle puerpere, tra le quali (come per i neonati) la mortalità era elevata. La Vergine, Sant’Anna e Santa Elisabetta erano le protettrici più invocate. Filatteri, “brevi” ed amuleti si dovevano tenere assolutamente indosso, meglio sul ventre. Era frequente che i neonati non sopravvivessero al parto. La discutibile rigidità delle gerarchie ecclesiastiche stabiliva che l’anima dei piccoli, morti senza battesimo, finisse nel Limbo. Perciò, malgrado la contrarietà della Chiesa, i genitori disperati si rivolgevano a sacerdoti o guaritori che, nel corso di uno specifico rito, facevano “rivivere” il bambino per i pochi istanti necessari a battezzarlo. Con il tempo sorsero numerosi santuari (detti “à répit”, cioè “di tregua”), meta di pellegrinaggi, specializzati in questo pietoso rito. Più in generale erano numerosissimi, un po’ ovunque, gli edifici sacri, talora sparsi per le campagne, a cui si recavano in pellegrinaggio i devoti in cerca di guarigione. In clima di lotta all’eresia ed alla stregoneria, come tra ‘500 e ‘600, si diceva che i malcapitati soggetti a tortura disponessero di mezzi magici per resistere al supplizio. Lo racconta uno storico ottocentesco, Edmond Le Blant (“L’ancienne croyance à des moyens secrets de defier la torture”), precisando che vi era chi si rasava e si faceva tatuare sul cuoio capelluto lo scongiuro, poi ricoperto dai capelli per celarlo. Le autorità furono costrette a controllare anche quello, così come si perquisivano a vicenda i duellanti prima dello scontro, sempre per timore di “inchiarmi” nascosti. Ma la malattia che uccideva di più, e per la quale non c’era scongiuro che tenesse, era la fame. I contadini vivevano in condizioni di inedia cronica, che diventava acuta in occasione di guerre e carestie. Il Muchenbled scrive che le masse popolari tra il XIV ed il XVII (ma anche prima non andava meglio) vivevano “nella paura della propria sopravvivenza”. Le popolazioni rurali, esposte ai capricci del clima (pensiamo alla rigidità della Piccola Glaciazione), vivevano “al limite della sottoalimentazione e in condizioni di pressoché totale assenza di igiene”. A ciò si aggiunga l’insufficiente riparo dal freddo, che era causa di frequenti malattie, onde una costante “insicurezza psicologica” per la propria vita. Piero Camporesi (“Il pane selvaggio”) descrive con particolare efficacia questa “malattia sociale”. Gli intellettuali accusavano bellamente i poveri di essere fannulloni, ma il problema dipendeva dal fatto che i contadini immiseriti erano costretti ad emigrare in città e vivere di accattonaggio. Vigeva “il disprezzo degli uomini del pane bianco contro quelli del pane nero o dei senza pane”, che conduceva, per reazione, a “turbolenze pauperistiche”. La fame era “un elemento strutturale permanente”. Quando giungeva la carestia, i contadini tentavano di supplire con surrogati della farina e cercando erbe e radici. Quando si procurava del cibo agli affamati, si ricorreva a sostanze inadeguate, come le ghiande o radici essiccate, pestate, setacciate e ridotte in farina (il “pane selvaggio”); tanto, era questo il ragionamento, ai poveri bastavano “cibi grossi”. La società contadina era priva di tabù alimentari e certi scrittori, come il trattatista secentesco Alessandro Segni, sono giunti a parlare di cannibalismo. In un documento curiale il cardinale Paleotti elencò in ben trentatré punti i nefandi “abusi e vizi dei contadini”. A conclusione del drammatico quadro il Camporesi afferma: “Si arrivò a teorizzare l’inferiorità biologica degli umili, per schiacciarli politicamente”.

La paura della morte

Gli studiosi non hanno ancora individuato una datazione, diciamo, approssimativa dell’acquisizione, da parte dell’uomo primitivo, del senso della morte e poi del culto dei defunti. Li si colloca, comunque, in tempi assai lontani, almeno nel Paleolitico medio, quando compaiono i primi resti di sepolture rituali. Alcuni risalgono al Musteriano (130.000 – 40.000 anni fa) e furono rinvenuti in una grotta di Calfzeh, in Palestina, presso Nazareth: quattordici salme collocate in posizione rituale e coperte di ocra rossa, a simboleggiare il sangue e quindi la prosecuzione della vita oltre la morte. Anche in certe tombe di Neanderthal si effettuarono scoperte analoghe. Due apprezzati antropologi della prima metà del ‘900, Edward Tylor e Bernhard Ankermann erano convinti che, prima ancora dei fenomeni naturali, nulla avesse colpito i primitivi “più dello spettacolo della morte”, anche perché non colpiva solo l’individuo, ma rompeva l’equilibrio sociale creando un vuoto all’interno del gruppo. Tuttavia, è probabile che, ancor prima di essa, nella prospettiva vitale posta più lontano, l’uomo abbia temuto e combattuto, nell’immediatezza della quotidianità, il rischio della malattia o dell’attacco di un nemico, come un predatore. Ad una “potenza”, tale era visto il pericolo, occorreva contrapporre una potenza maggiore, e a questo punto dovrebbe esser nata la magia con i suoi riti apotropaici. La paura della morte, terrorizzante per la sua inspiegabilità, venne dopo e fu, in qualche maniera, esorcizzata attraverso riti specifici e credenze. Ad un certo momento si giunse a considerarla una continuazione della vita in un altro mondo, nel grembo della Madre Terra. Ad esempio, presso i Baganda (Bantù), rileva l’antropologo James Frazer (“La paura dei morti”), l’esistenza di un altro mondo era una realtà, in cui ognuno si aspettava di andare per cambiare condizione. Le civiltà antiche fanno tutte riferimento ad un aldilà, spesso identico all’esistenza terrena o più sereno di essa, in cui i defunti sopravvivevano con le stesse esigenze di prima. Per questo nelle tombe erano spesso sepolti cibo ed oggetti cari o utili all’estinto, ritenuti necessari nell’oltretomba. Secondo il Frobenius, autorevole antropologo ottocentesco, l’idea della sopravvivenza dei defunti potrebbe essere derivata da visioni avute in sogno. Il gradino successivo fu ipotizzare che i morti potessero tornare sulla terra con il loro corpo o che, disgiunto da questo, esistesse un doppio o uno spirito (concetto già più complesso e quindi successivo) confinato nel mondo ultraterreno, talvolta una montagna, da cui desiderava riemergere fra i vivi. Era diffusa, presso vari popoli, la credenza che i defunti, irati e invidiosi della vita perduta, cercassero di nuocere ai vivi. Di qui l’inizio del culto dei morti per propiziarseli. Gli Egizi costituiscono l’esempio più noto di tale culto, ma anche gli Etruschi deponevano nelle tombe cibo ed oggetti. In Mesopotamia si pensava che la sepoltura, il ritorno alla terra, servisse agli estinti per trovare la strada dell’oltretomba e non restare intrappolati nel mondo terreno, errando senza meta. Invece in altre zone, ad esempio il Tibet, si esponevano i cadaveri sulle rocce dei monti, in pasto agli avvoltoi, sulla base della dottrina buddista, per la quale il corpo è solo un contenitore da cui l’anima, dopo la morte, si allontana subito per reincarnarsi. Anche i Persiani, analogamente, lasciavano i defunti esposti sui monti, sulle cosiddette “torri del silenzio”, affinché si purificassero. La privazione della sepoltura era invece sentita come una pena gravissima dai Greci e anche dai Romani, presso i quali i morti erano venerati in ogni casa sotto forma di spiriti benevoli, i Lari. Tale culto probabilmente sottintende un antico uso di seppellire in casa i defunti. Se trascurati, i Lari diventavano entità maligne, i Lemuri, che perseguitavano i vivi. Proprio questo ci riconduce ad un dato fondamentale sul tema della morte. I moribondi, nel momento dell’agonia e del decesso, erano compianti dolorosamente da parenti ed amici, ma subito dopo diventavano motivo di paura, poiché si temeva che potessero tornare sulla terra a tormentare (o addirittura catturare) i vivi. Per spiegarci questa ambivalenza, conviene esaminare la questione sotto due punti di vista: quello dei morituri e quello dei vivi, che li temevano. Tale argomento è stato trattato in modo approfondito da uno dei più noti antropologi, James Frazer, nel saggio “La paura dei morti”, del 1932-33, nel quale è offerta una molteplicità di esempi folklorici di ogni continente. Va precisato che l’autore scrive in un’epoca in cui non si era ancora compiuto, da parte del colonialismo occidentale, il genocidio culturale dei popoli naturali, che ha segnato la scomparsa di usi, credenze, tribù intere; pertanto, molte delle realtà descritte dall’autore non esistono più. Tuttavia, le sue notizie valgono almeno come documentazione storica. Per millenni, fino all’era cristiana, gli uomini furono consapevoli della loro futura morte e la considerarono con rassegnazione, come un fatto naturale, talvolta come un ritorno alla Terra. I popoli delle aree più disparate, inoltre, avevano la profonda convinzione dell’esistenza di un altro mondo dopo la dipartita. Era un concetto di immortalità, osserva il Frazer, molto vago, definito come “continuazione della personalità per un tempo indefinito oltre la morte”. Gli spiriti dei defunti potevano poi, secondo una credenza generalizzata, tornare sulla terra, in certi casi semplicemente per rivedere i luoghi in cui erano vissuti, come nella notte di Halloween, spesso però per tormentare i vivi, i quali ne avevano il terrore. Presso certe popolazioni si evitava di uscire di notte per timore di incontrarli, visto che potevano anche rubare l’anima. Di fronte a tale pericolo erano possibili tre soluzioni, diverse a seconda di luoghi e culture. Alcuni popoli pensavano che si potesse rendere benevoli i trapassati mostrando venerazione, compiendo sacrifici o portando alla loro tomba delle offerte che, probabilmente, erano dettate non tanto da affetto, ma piuttosto da timore. In numerosi casi, però, l’attaccamento ai defunti dovette essere genuino, se si arrivò a seppellirli sotto il pavimento delle case stesse. Un’altra procedura apotropaica passava, invece, attraverso la “persuasione”, cioè il tentativo di convincere i trapassati a non nuocere mediante preghiere ed invocazioni rituali. Ma il caso più frequente era quando si doveva ricorrere alle maniere forti. Intanto l’uso stesso della tumulazione avrebbe all’origine il tentativo di impedire ai morti di tornare sulla terra coprendone il corpo di terra o di sassi. Certuni legavano i cadaveri prima di sotterrarli o li privavano di braccia e gambe. Gli Eschimesi dello stretto di Bering, se moriva un uomo di cattiva reputazione, gli recidevano i nervi degli arti. Lo spirito di chi era morto in circostanze tragiche o aveva commesso azioni criminali o si era suicidato era particolarmente temuto, poiché si pensava che vagasse in pena sulla terra. Mancando in molte tribù la capacità di distinguere fra spirito e corpo, si riteneva che, per impedire il ritorno di un defunto, bastasse frapporre ostacoli materiali al suo cammino. Un modo era quello utilizzato dai Tungusi, che predisponevano, lungo la strada del ritorno dalla sepoltura, barriere di neve e di alberi, e lo stesso si sarebbe fatto in Jakuzia. Altre volte, come fra i Tartari, si predisponevano barriere di fuoco, che i vivi attraversavano, mentre i morti non potevano seguirli. Era frequente che si tagliasse il teschio al cadavere, ritenendo la testa la sede dell’anima, e lo si conservasse in casa, appeso o racchiuso in un vaso, su cui si versavano in certe occasioni il sangue di una vittima o della birra, come offerta. Le decapitazioni rituali, osserva il Frazer, furono frequenti anche in Europa fino al ‘700. In certe zone della Nuova Guinea, quando il cadavere era già nella fossa, un parente stretto lo percuoteva dalla testa ai piedi con un ramo per scacciare lo spirito. In certe aree dell’Australia, durante il funerale, si lanciavano per aria lance e bastoni per allontanare l’anima del morto. In Europa le usanze erano, in genere, meno violente, ma durarono fino all’epoca moderna: fra queste l’apertura delle finestre o addirittura di una breccia nel muro, affinché lo spirito uscisse di lì, o al contrario la chiusura della porta di casa, affinché esso non ritrovasse la via per tornare. La vicinanza stessa al defunto, al momento della morte, rendeva impuri. A Ceylon o in Nuova Guinea, al ritorno dal funerale, ci si immergeva in acqua per purificarsi. Nell’antica Roma l’atto era solo più simbolico: si girava per tre volte intorno a chi aveva presenziato alle esequie spruzzandolo d’acqua. Quanto sopra accennato ci conduce ad una delle credenze più diffuse in Occidente, dal Medioevo all’epoca moderna, quella dei “revenants”, “coloro che ritornano”: si pensava che certi morti potessero tornare sulla terra, di solito per minacciare o tormentare i vivi. In molti casi (e la credenza era assai diffusa) era proprio il corpo del defunto che tornava dalla tomba, mescolandosi ai vivi, specie in particolari ricorrenze. Uno dei maggiori esperti della questione è Claude Lecouteteux, che vi ha dedicato due testi significativi (“Fantomes et revenants”, “Au-dela du merveilleux”). Secondo alcuni studiosi l’idea deriverebbe dal fatto che i Vangeli affermano il concetto di resurrezione dei corpi, nonché la facoltà trasmessa da Gesù agli apostoli di far risorgere i defunti in nome suo. L’istituzione del Purgatorio accrebbe la convinzione nella veridicità del fenomeno. Tuttavia, va ricordato che i revenant, sia pur sotto altro nome, erano “presenti” anche in culture non cattoliche, in particolare nel mondo celtico e nordico. Elemento comune: la paura che incutevano, onde le precauzioni per prevenirne la comparsa o combatterla. Chi erano i revenants? Nella maggior parte dei casi erano i “morti male”, cioè gli assassinati, i suicidi, le donne decedute per parto, oppure coloro che, al momento del trapasso, non avevano ricevuto esequie adeguate. In secondo luogo, c’erano i “vissuti male”, come i criminali, i violenti o anche solo gli individui di cattivo carattere, ma pure quanti erano di corpo deforme o affetti dal malcaduco (epilessia). Si arrivò addirittura a pensare che certi neonati recassero nel loro aspetto i segni della predestinazione. Poiché i revenants erano oggetto di un vero terrore, si prendevano le precauzioni più cruente nei confronti dei cadaveri per impedire la loro ricomparsa sulla terra. Uno dei mezzi più comuni, quando si sospettava un possibile ritorno, era la sepoltura in posizione prona, in modo che, ritenendo che lo spirito uscisse dalla bocca, quest’ultima fosse chiusa e bloccata dalla terra. La frattura o legatura degli arti, la posa di un collare di ferro che tenesse fermo il collo, la “defixio”, cioè il conficcamento di chiodi (usato anche con i simulacri dei vivi per una sorta di rito voodoo) o di pietre o paletti nel cranio o nel cuore, come sarà poi per i vampiri, non sono che alcuni esempi al riguardo. Non era infrequente che, sospettando che un certo defunto fosse diventato un revenant, lo si dissotterrasse, per controllare lo stato del cadavere, e lo si uccidesse un’altra volta o addirittura si distruggesse il corpo con il fuoco.

La morte nell’Occidente cristiano Anche dopo la liberalizzazione del culto sancita da Costantino, i cristiani seguirono per lungo tempo la legge romana di seppellire i propri morti fuori dalle mura cittadine. Nel VI secolo d.C., tuttavia, acquisirono un’importanza sempre maggiore le tombe dei martiri, le quali divennero oggetto di venerazione, non tanto perché essi costituissero un modello di virtù, come avrebbe voluto la Chiesa, ma perché ritenute fonte di miracoli per la presenza stessa delle salme. Tale convinzione, da un lato, sovvertiva le credenze antiche, che vedevano, se mai, nei trapassati degli spiriti (come i Lari), di cui invocare la protezione. Così i sepolcri dei “Santi” furono sempre più frequentati da devoti in cerca di una “grazia”, in quanto si pensava che, pur dimoranti in cielo, essi fossero presenti in spirito anche in terra presso la propria tomba e capaci di “operare” i prodigi. Il culto ebbe inizio nei grandi cimiteri presso le città, dove sorsero edifici sacri e, gradualmente, anche abitazioni. Con l’espandersi dei sobborghi, i camposanti finirono per essere inglobati nei centri urbani, da cui i defunti erano stati, in precedenza, esclusi. Ma ben presto il fanatismo fu tale che si giunse al disseppellimento, smembramento e traslazione delle ossa dei morti, che divennero reliquie preziose. Scomparve così il confine tra le città dei morti e quelle dei vivi. Con il tempo le tombe comuni si ammassarono accanto alle chiese ed ai sepolcri dei martiri (“ad Sanctos”), nella convinzione che questi proteggessero i vivi e le loro città e, nel contempo, favorissero l’accesso delle anime al regno dei cieli, intercedendo presso Dio. Il concetto di intercessione costituiva una novità rispetto al mondo antico, dove gli eroi non avevano certo goduto di tale prerogativa. Si sovvertiva così l’ordine vigente nell’epoca passata, quando si tenevano separati i morti dai vivi, in teoria per motivi d’igiene, ma probabilmente nel ricordo di timori ancestrali. Nei cimiteri furono realizzate imponenti costruzioni per proteggere le reliquie, che divennero meta di pellegrinaggi e oggetto di celebrazioni da parte del clero. I sepolcri dei Santi furono dichiarati pubblici, mentre quelli antichi erano stati sedi private. È buffo come tale usanza abbia suscitato lo sdegno di qualche storico ottocentesco. Il Milman (“A history of Latin Christianity”) osservava: “A mano a mano che il Cristianesimo agiva sulle classi inferiori della società, a mano a mano che accoglieva nel suo recinto i rozzi ed ignoranti barbari, si ebbe l’inevitabile conseguenza generale che fu l’epoca ad abbassare la religione al suo livello, e non la religione ad elevare l’epoca ai suoi alti standard”. Quale sia stato il motivo di tale parossistico ricorso alla sepoltura “ad Sanctos” gli storici, che ne formularono un giudizio sdegnato, non lo rivelano. Anzitutto va precisato che, all’inizio, l’operazione riscosse l’appoggio della Chiesa, visto che il fenomeno si svolgeva nel quadro di un forte zelo religioso. Solo quando si degenerò nell’eccesso e nella superstizione subentrò da parte del clero un tentativo di moralizzazione, benché con risultati modesti. In secondo luogo, il V ed il VI secolo d.C. furono tragici periodi di invasioni e di guerre, in particolare il conflitto gotico-bizantino, con il suo seguito di pestilenze, al quale tenne dietro l’invasione longobarda. La crisi generò una forte tensione escatologica, tanto che il bisogno della protezione divina fu profondamente sentito e trovò un sollievo nel culto delle reliquie. Si moltiplicarono, perciò, i santuari in cui si custodivano i resti dei martiri, sentiti come presenti sul luogo per sollevare gli animi angosciati dando vita a miracoli. Per convinzione generale non era nemmeno necessario toccare materialmente quelle venerate ossa; bastava sfiorare le tombe, compierne il periplo pregando (circum-ambulazione), dormire presso di esse, per ottenere l’intercessione. Intorno al Mille, attenuatesi l’onda di calamità e l’attesa escatologica, fu il culto della Vergine a subentrare a quello dei Santi, con un nuovo fiorire di santuari e di statue miracolose. Intanto la Chiesa aveva gradualmente istituito, con il XII secolo, il Purgatorio (Le Goff, “La nascita del Purgatorio”), che capovolse l’attesa dei credenti di fronte alla morte. Ora le anime non dovevano più aspettare la fine dei tempi per sottoporsi al giudizio divino, perché esso giungeva immediato al momento del trapasso. L’innovazione, che avrebbe dovuto essere consolatoria, conferendo la possibilità di scontare i peccati con pene provvisorie, finì per generare un nuovo panico: basta prendere visione delle preghiere di quei tempi, degli scongiuri, degli amuleti, per scoprire come essi fossero ideati per garantire dalla morte improvvisa, concedendo la possibilità di ravvedersi all’ultimo momento. Nei grimoires, nei “brevi”, nelle “lettere dal cielo”, si leggono angoscia e superstizione. La veloce diffusione della dottrina del Purgatorio generò altri due sensibili effetti. Da un lato proliferarono messe ed indulgenze tanto per i morti quanto per i vivi, per alleviare l’ossessione delle pene minacciate nelle omelie del clero. Dall’altro si attenuò la paura dei trapassati, visti non più come spiriti maligni da cui guardarsi, ma anime con le quali si stabiliva un dialogo, o per alleviare con le Messe le loro pene, o per ottenerne l’intercessione in vista delle proprie. Le apparizioni e le visioni di cortei notturni di spiriti purganti si fecero frequenti. Questa forte presenza dei defunti nell’esistenza dei vivi, una sorta di contatto consolatorio, diventerà uno dei principali bersagli della lotta alla superstizione da parte della Chiesa, che si sforzò in tutti i modi di sradicare tale rapporto, cancellando i morti dalla quotidianità. Prima ancora dell’Illuminismo ateo fu il clero di ideologia razionalistica, tipo il Muratori o il Thiers, a respingere la coesistenza tra morti e vivi. Si pose così fine alla “morte addomesticata”, cioè all’atteggiamento sociale che ne attenuava la paura e rendeva meno difficile e gravoso il trapasso. Tale coesistenza fra vivi e defunti, però, fu lenta a scomparire, soprattutto nelle aree marginali di montagna o campagna, sia perché profondamente radicata sia per il bisogno di conforto dei credenti di fronte al timore della punizione. Al peccato commesso sulla terra faceva riscontro la crudeltà delle pene nel Purgatorio per chi era stato attaccato ai beni terreni. Infatti nella Chiesa, fin dal Medioevo, su influenza del neo-platonismo, si era diffusa la dottrina del “disprezzo del mondo” (“contemptus mundi”), che regnò nei monasteri e di qui fu imposta ai fedeli, a cui fu mostrata l’immagine di un Dio terribile e vendicativo. Ogni evento o fenomeno negativo veniva da Dio, sotto forma di punizione o di prova della propria fede, oppure dal diavolo, che nel frattempo aveva assunto una dimensione enorme ed angosciosa. Sul tema della paura del giudizio divino si sono soffermati numerosi storici, tra i quali mi hanno colpito, per la forza dei toni, spesso apertamente anticlericali, ma anche anti-elitari, il Muchenbled e il Delumeau (“Il peccato e la paura”). Il secondo affianca, al concetto di paura naturale, quella riflessa, indotta in questo caso dalle omelie e dai quaresimali terrorizzanti, mentre il primo, analogamente, aggiunge ai motivi quotidiani di angoscia per i credenti, in buona parte causati dal potere oppressivo delle élites, l’ossessione del soprannaturale, cioè il diavolo, il peccato, il giudizio di Dio. Questa visione paurosa della dottrina cristiana crebbe probabilmente nel ‘300, il secolo della peste nera, che si abbatté sull’Europa, decimandone la popolazione e provocando una crisi spirituale profonda, i cui effetti si sarebbero fatti sentire ancora nelle epoche successive. Il Delumeau rileva come nel Rinascimento, allo splendore raggiunto dalle élites intellettuali, faccia riscontro la difficile situazione delle masse popolari, preda della povertà materiale e, dal punto di vista spirituale, della “pastorale della paura” e della superstizione. Non per nulla il ‘400 e il ‘500 sono secoli in cui imperversa una caccia alle streghe di particolare violenza. In conclusione, osserva il Muchenbled su posizioni fortemente pessimistiche, l’uomo viveva in un mondo pervaso da forze nefaste e misteriose, nell’angoscia della propria sopravvivenza sia materiale sia ultraterrena. 1 - Continua |

-->

-->